「花咲き誇る 職人の手仕事」

伝統の技を受け継ぐ職人たちの手仕事は、現代の生活様式にも馴染みいつの間にか暮らしの一部となっていきます。

また、使うほど手に馴染み愛着も湧いてきます。新しい季節に取り揃えたくなる品々をぜひ会場でご覧ください。

日常を彩る

※音が流れます

初登場

[東京]吹きガラス

ガラス作家 湊久仁子

作家プロフィール

1978年奈良生まれ。近畿大学にてガラス制作を学び、単身アメリカに留学。帰国後は複数のガラス工房にてアシスタントを行いながら自身の作品制作を開始。現在では様々なアーティストとのコラボレーションや主催イベントを開催。

※音が流れます

手作り時計

[大阪]CRAFZ osaka

作家プロフィール

JHA関西代表。アパレルの仕事をしている頃、JHA東京代表の篠原康司氏の手造り腕時計と出会う。以来手造り腕時計に魅せられ、腕時計作家となり関西の若手作家を率いJHA関西を設立。2000年10月にJHA関西直営店「CRAFZ」をオープンさせ、ショップを中心に新人作家の育成、新作発表に注力。

実演

手縫い靴

[東京]杉浦工房

商品コンセプト

お客様の足を靴職人自ら計測し、お客様に合ったサイズ(長さ・足幅・厚みを調整法等も含めて)のご提案。

基本素材は、良質な国産黒毛和種を使用し、靴底にもイタリア産のフレキシブルなレザーソールに天然ラバーに卵の殻を配合した特殊な素材を使用。

配色は基本5色ですが、杉浦工房のカラーバリエーション(50色以上)からも自由に選べる「オンリーワン」のシューズをお作りします。

なお手縫い、手作りの為お渡しまでに約3ヶ月のお日にちをいただきます。

職人の手仕事

鍛造工芸

[島根]鍛冶工房弘光

鍛冶工房弘光の歴史

雲州弘光 現「鍛冶工房 弘光」は江戸時代のたたら操業からはじまり打刃物、小農器具、生活用具そして刀剣鍛錬の鍛冶業を受け継ぐ一方玉鋼、和鉄、鉄による工芸品の制作に取り組み出雲の鉄文明・技術を現代に継承しています。日本刀鍛錬の技を生かした日本古来のあかり器具と暮らしに美と用のしつらえを提案する弘光ならではの創作鍛造工芸をどうぞご覧ください。

職人プロフィール

小藤 宗相

昭和45年 島根県生まれ

平成23年 島根県優秀専門技能者認定

信州大学経済学部卒業後、都内の企業、県内の美術館勤務を経て本格的に家業に入る。伝統の継承に加え、和にも洋にも合う新たなスタイルの作品づくりにも励む。その斬新なデザインは女性誌などでも数多く取り上げられている。

漆器 浄法寺塗

【岩手】浄法寺塗製造元うるみ工芸

浄法寺塗の歴史

浄法寺塗の起源は、今からおよそ1200年前の神亀5年(728年)浄法寺町に天台寺が建立され、寺の僧侶の手で自家用什器が作られたことに始まるとされてます。浄法寺町は昔から良質の漆に恵まれ、その漆を用いて安代町荒沢地区周辺で漆器製造が盛んに行われました。そこで作られた漆器が浄法寺町の市日で売られたことから、浄法寺塗と云われるようになりました。

江戸時代の「足沢文書」、「南部文書」等の古文書によれば、17世紀には藩主に椀が献上されており、又他領に対しても当地の塗り物が移出されていたと記録されております。

浄法寺塗の技術、技法は多彩であり、大きな金箔を貼った「南部箔椀」のように華やかなものもありますが、多くは素朴で温かみのある堅牢で実用的な塗りです。

浄法寺塗の特徴

浄法寺塗は何といっても、その丈夫さ、色の美しさにあります。上塗りを終えてそのままの状態で仕上がった漆器は、最初は艶がなくマットで一見プラスチックのようにさえ見えてしまいます。でも、それが漆本来の艶なのです。それを磨くことによって艶が出てまいります。「磨く=毎日使う」ことによって5年後、10 年後にはツヤツヤとした艶が出てくるのです。

また、色の変化にも面白さがあります。うるみ工芸では本朱とタメという2色がメインカラーですがよって華やかさが増していきます。もう1色のタメは、時間が経つと上に塗った漆が透明度を増していくので、下に塗った色が透けて見えてきます。うるみ工芸では出来るだけお客様に長くお使い頂きたいと考え、創業当初から黒に近いタメを製作してきました。

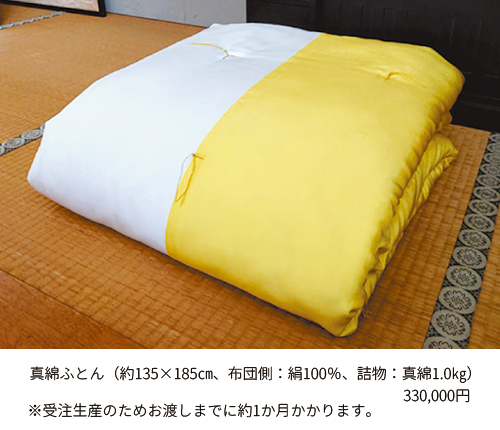

真わたふとん

[京都]ふとん工房はせ川

真綿ふとんについて

眠る体力がある時は、羽毛ふとん1枚でも十分です。

しかし、深部体温が低くなってくる(体の冷えを感じる)と羽毛ふとんでも 寒さを感じるようになります。

その時は、真綿ふとんに優るものはありません。

真綿は体にフィットし、体を芯から温めるからです。

また、体に触れる側生地にも最高級の素材を用いてしなやかな肌沿いを追及しています。

真綿は湿気を持たないことから、日本の四季を通じて睡眠に最も適したおふとんです。

体格も体質も違う十人十色のお客様に合わせて、熟練の職人が 最適なサイズ、目方の真綿ふとんを作り上げて行きます。