- 鶴屋オンラインストア

- 100%熊本百貨店

- 人とモノのストーリー 2024夏

- Vol.3 亀萬酒造

Vol.3

亀萬酒造

Vol.3

亀萬酒造

日本最南端の天然醸造蔵で玄米まるごと仕込んだレアな純米酒

熊本のある日本酒が今、全国から注目されています。それは、酒米を精米することなく玄米のまま仕込んだ純米酒。昨今主流となっている大吟醸酒とは相反するこのユニークな玄米酒を造っているのは、熊本県南の葦北郡津奈木町にある『亀萬酒造』です。鶴屋ではお中元ギフトとして、入手困難となっているこちらの玄米酒に加え、今回が初蔵出しとなる玄米酒の古酒をセットでご用意しました。そこで、この珍しいお酒がどのような環境で造られているか、現地を訪ねました。

治療代がわりの米から始まった酒造り

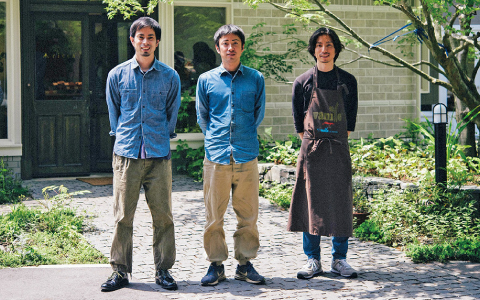

日本最南端に位置する天然清酒醸造蔵として知られる『亀萬酒造』の創業は1916(大正5)年。代々医者の家系だった竹田家ですが、当時、治療代として蔵に積み上げられていた米を活用しようと、どぶろくの製造を始めました。酒蔵で出迎えていただいたのは、代表を務める3代目竹田珠一(しゅいち)さんと、杜氏として酒造りを牽引する次期4代目の瑠典(りゅうすけ)さん親子。さっそく蔵の中を案内してもらいました。

山々に囲まれたのどかな風景に溶け込む酒蔵。 訪れたのは仕込みが終わったばかりの3月下旬で、軒先には新酒が出来たことを知らせる酒林が吊り下げられていました。

独自の「南端氷仕込み」で理想のもろみに仕上げる

蔵に足を踏み入れると、ふんわりと鼻をくすぐる甘い香り。すすけた木の柱や煉瓦の壁に歴史を感じます。洗米して蒸した酒米をもとに麹菌を育て、蒸米、麹米、仕込み水、酵母を混ぜ合わせて日本酒造りの決め手となる酒母(しゅぼ)を培養。この酒母に蒸米、麹、仕込み水を混合して「もろみ」をつくりますが、ムラにならないよう3回に分ける「三段仕込み」という手法で仕込みます。

「三段仕込み」を経たもろみを 2週間から長いものでは1ヵ月以上、温度管理をしながら発酵させます。 ポコポコと表面に泡が浮き立つ様子は、まるで呼吸をしているよう。

そして、温暖地域の酒蔵『亀萬酒造』独特の製法となるのが、氷を入れて温度調整を行う「南端氷仕込み」です。

「もろみの温度管理は、酒造りの中で一番と言っていいほど重要な工程です。日本酒は基本的に5〜15℃の低温で仕込み、長期間の発酵を行うことで雑味の少なくおいしい酒ができあがります。アルコール発酵を自然にまかせておくと、発酵による発熱で20℃以上まで上がってしまうこともあるので、もろみに大量の氷を加えて温度を調整する独自の方法を用いて南端ならではの酒造りを行っています」と父・珠一さん。

氷は酒蔵の近くにある山から引いてきた湧き水を使い、専用の保冷機で大量にストック。直近の2024年2月には外気が20℃以上まで上昇し、1回の仕込みに120kgもの氷を使ったそう。

温度管理とともにアルコール度数やお米の溶け具合、比重などの分析を毎日取りながら、もろみを発酵させ、理想の数値になったところで絞り、お酒と酒粕に分ける「上槽(じょうそう)」の工程へ。

その年、初めてお酒ができたときには、酒造りに関わる全員が集まり、生まれたてのお酒を試飲します。それは香りが強くてシュワッとした炭酸があり、まだ荒々しい口当たり。通常、市販されている日本酒は濾過や火入れ、調合などの過程を経てまろやかな口当たりとなりますが、苦労して仕込んだ酒となれば、初めて口にする瞬間の喜びはかけがえのない味でしょう。

異なる熟成の玄米酒を飲み比べできるセット

今回、お中元ギフトとしてご紹介する玄米酒も基本的な造り方は同じですが、その仕込みは2年に一度しか行ってこなかったといいます。

なぜなら、玄米は香りが強いためほかの酒米と一緒に蒸すことができず、もろみからお酒を絞り出す工程もほかの銘柄のお酒を絞り出した後に行ってきました。

「お米を一切研がず、磨かず、精米歩合でいえば100%。こうした造り方は全国でも数カ所だけ。磨けば磨くほど良いお酒というイメージがある現代とは逆行した造り方といえますが、そのぶん玄米の風味、色味、香りに至るまで、これまでの日本酒とは全く違う味わいを醸し出しています」(珠一さん)。

そもそも、この玄米のお酒ができたのは、今から50年ほど前のこと。

東京農業大学の教授だった珠一さんの叔父・竹田正久さんが、酒造りに関する研究を重ねるうちに玄米から日本酒が造れることを発見。そこで、珠一さんの父である2代目が玄米を使ったお酒造りに取り組み始めましたが、前例のないその挑戦は苦難の連続だったといいます。精米していない玄米はうまく溶けきらず、粒のまま残ってしまうため、絞ることができない。そんな特性に一進一退しながら試行錯誤を繰り返した末、10年がかりでようやく完成しました。

ところが、当時から「お酒といえば精米したきれいなお米を使うもの」との風潮が主流だったため販売数は伸び悩み、タンクには出荷できない玄米酒が3年余り残っていたそう。仕方なくそのまま放っておくと、やがて現場に独特の香りが漂い始め、試しに飲んでみたところ、これまでにない甘露な味わい。熟成が進み、きれいに仕上がっていたのです。まるでおとぎ話のようですが、熟度を高めた玄米酒は台湾、香港、ヨーロッパといった海外の愛飲家たちに好まれていきました。こうして海外で売れていたこの玄米酒が国内で一気に脚光を浴びたのは、2023年末に全国のテレビニュースで紹介されてから。

「テレビで取り上げられるようになったのは、ほかでは造られていないこともありますが、SDGsが叫ばれる今、玄米酒が酒米のモミも全部丸ごと使った無駄のないお酒ということもあるでしょう。報道以降はインターネットからの注文がものすごい数になり、あっという間に完売してしまいました」と、瑠典さんは思いがけないヒットを喜びます。

「ようやく時代が追いついてきたのかもしれません」と語る瑠典さん

冷酒からぬる燗までおすすめ。中華や肉、甲殻類などパンチの効いた料理と好相性

では、気になる玄米酒の味わいとは?グラスに注いだ新酒を鼻に近づけてみると、ワインのように気品ある芳香が鼻腔いっぱいに広がりました。口に含むとトロッとしたなめらかな口当たりで、黒糖を思わせるコクのある甘さ。まるで貴腐ワインのような成熟度を感じます。

玄米酒の完成度を確かめる珠一さん。 「タンクを新しくしてからは、より洗練された味わいになりました」と以前の玄米酒よりもグレードアップしていることを教えてくれました。

十分に満足いく味わいといえる新酒に対して、6年もの歳月を経た古酒とは一体、どんなものか?実際に味わった瑠典さんによると「全体的によりまろやかになって、甘みもさらに増しています」とのこと。

とはいえ、焼酎と比べてアルコール度数の低い日本酒を6年ものあいだ寝かせるとなると、相応にコストもかさみます。それでもあえて玄米酒の古酒をつくることにした理由、それは取引先のバーで飲んだ味わいに衝撃を受けたからと瑠典さんは振り返ります。

「私が修業先から帰郷して玄米酒を飲んだとき、甘味の中に残る酸味が気になりました。今使っているタンクとは違い、当時貯蔵していた旧式タンクの影響があったのかもしれません。もっとまろやかな味わいにできないか?そう考えていた矢先、取引先が京都で開いていたバーを訪ねてみると、うちの玄米酒を冷暗所で10年近く熟成されていたのです。興味津々に飲んでみると、チョコレートやナッツのような香りの後からとろりとした甘みが出て。こういう飲み方ができるんだと、目から鱗でした」

こうして6年前から製造した玄米酒を瓶詰めにして、一定数量の古酒を少しずつ貯めてきたといいます。そして古酒を蔵出しするのは、今回の鶴屋のお中元ギフトがはじめて。まだ市場に出回っていない、6年もの熟成期間を経た玄米酒を最初に味わうことができることになります。「香りも味わいも甘みが増していますので、歳月の経過も含めてお楽しみいただけると思います」と、瑠典さんも太鼓判を押します。

「ぬる燗だと風味の広がりはありますが、まずは常温でそのまま飲んでみてください。冷やしてもおいしいので、あとはお好みで。料理は中華料理や肉料理、また甲殻類といったクセの強い料理に合わせるのがおすすめです」

地元密着型の酒造りで地元からファンを広げる

今でこそ軌道に乗っている『亀萬酒造』の酒造りですが、「飲むなら焼酎かビール」という地域で日本酒を浸透させるのは、決して容易ではなかったはずです。

「まずは農家さんに一番のファンになってもらうため、地元密着型の酒造りに取り組みました。以前は酒米として名の通った山田錦を兵庫県から取り寄せていましたが、高騰する価格と味が見合うかといえば、疑問が残る。そこで、自分たちで良いお米を作り、見える形でブランドアップできれば、ファン作りにも繋がるだろうと。ワインの文化でいう「テロワール」(土壌、気候、地形、農業技術が共通すれば、作物に土地特有の性格を与えるという概念)を、遅ればせながらやっていこうとチャレンジしています」(瑠典さん)。

7年前ほど前から耕作放棄地を借り、また地元の契約農家と協力しながら、山田錦の栽培に挑戦。通常の食米と違って稲穂の背丈が高い山田錦は倒伏しやすく苦戦したといいますが、行政や農業のプロから指導を受け、今年2024年に初めて1タンク丸ごと純津奈木町産の山田錦を使ったお酒を仕込むことができました。

健康を害して退職した杜氏に代わり、栃木で3年間修業を積んだ瑠典さんがUターンして12年余り。現在は酒蔵の中心となって新たな酒造りへと挑んでいます。こうした世代交代について社長の珠一さんに尋ねると。「今の酒作りは私が酒造りをしていた頃からずいぶん変わりました。昔のようにどっしりとしたお酒とは真逆で、今のお酒は飲んでスッキリとしたきれいなお酒がほとんど。冷蔵庫で冷やしてワイングラスで飲むという現代の嗜好を鑑みて、息子が新たなお酒を次々と開発してくれています。おかげでいつでも安心して引退できますよ」と、珠一さんは茶目っ気たっぷりに微笑みます。

出稼ぎ杜氏や季節労働の蔵人に任せていた時代を経て、逆境を乗り越えてきた珠一さん、瑠典さん親子

瑠典さんはそんな父の期待に応えるように、卒業した東京農大で得た知識やネットワークを酒造りに反映。「学友や先輩のほとんどが酒屋や醤油屋の跡継ぎですから、その繋がりで情報交換や勉強をさせていただいて。今後は熊本がうんだすばらしい酵母、“熊本酵母9号”を使った熊本らしいお酒で全国に勝負したい」と力強く語ってくれました。

Information

亀萬玄米酒セット

全国的にも珍しい、仕込み米の精米歩合100%の純米酒。栽培期間中農薬不使用の酒米を精米しないで玄米のまま仕込みました。黒糖を思わせる濃厚なコクと芳醇なうま味は、中華料理や肉料理など、味付けの濃い料理にもよく合います。醸したばかりの新酒と6年間熟成させた古酒、玄米酒それぞれの味わいを飲み比べできる、鶴屋でしか手に入らない貴重な限定セットです。

■ 7,000円(税込)

■ 60セット限定

■ 玄米酒6年古酒720ml×1、玄米酒新酒500ml×1

■ 荷造総重量2.2kg

Index 記事一覧

Past 過去の取材記事

人とモノのストーリー 2023冬

熊本でがんばる人たちの、ものづくりへの熱い思いと素敵な商品をご紹介します。「熊本のことが、もっと好きなる」。そんな物語がここに集まっています。(2023年冬に取材)

記事を読む

人とモノのストーリー 2023夏

熊本でがんばる人たちの、ものづくりへの熱い思いと素敵な商品をご紹介します。「熊本のことが、もっと好きなる」。そんな物語がここに集まっています。(2023年夏に取材)

記事を読む

肥後もっこすのうまかもんグランプリ BEST SELECTION

熊本の隠れた逸品を発掘する「肥後もっこすのうまかもんグランプリ2022」に選定されたベストセレクション商品の中からご紹介!(2023年夏に取材)

記事を読む

人とモノのストーリー 2022冬

くまもとで育まれた素材をもとに、人気の名店が創意工夫した冬の贈りものを、鶴屋限定でご用意しました。(2022年冬に取材)

記事を読む

人とモノのストーリー 2022夏

鶴屋はふるさと熊本に育まれ、親しまれて70年。これからも大切なあの方とのご縁を結びます。(2022年夏に取材)

記事を読む

人とモノのストーリー 2021冬

造り手の思いが詰まった日本酒、焼酎、ワインたち。造り手がおすすめするとっておきの飲み方を、食事とのマッチングとともにご紹介します。(2021年冬に取材)

記事を読む

人とモノのストーリー 2021夏

ふるさと・熊本の気候風土や作り手の想いが詰まった「食」に注目。「くまもとの味、探訪」、5週限定連載でお届けします!(2021年夏に取材)

記事を読む

人とモノのストーリー

熊本でがんばる人たちの、ものづくりへの熱い思いと素敵な商品をご紹介します。「熊本のことが、もっと好きなる」。そんな物語がここに集まっています。(2018年〜2019年に取材)

記事を読む

熊本生産者レポート

熊本地震で被災された生産者の皆さまを取材。そこには「熊本で育まれ、受け継いできた商品を、お客さまの元へ届けたい」という切なる想いがありました。(2016年夏〜秋に取材)

記事を読む