- 鶴屋オンラインストア

- 100%熊本百貨店

- 人とモノのストーリー 2024冬

- Vol.3 高田酒造場

Vol.3

高田酒造場

Vol.3

高田酒造場

挑戦し続ける蔵元から誕生。

最長7年熟成、球磨焼酎のはなたれ

あさぎり町で創業120年、少数精鋭の酒蔵

人吉・球磨の山深い盆地で培われた水と米を用い、蔵元ごとに個性あふれる味わいを造り出している球磨焼酎。その歴史は約500年を数え、スコッチやボルドー、シャンパンと同じく地名を冠することが認められた、世界でも数少ないブランドです。鶴屋では、球磨郡あさぎり町の蔵元『高田酒造場』へ協力を依頼し、最長7年長期熟成させた球磨焼酎「高田のはなたれ」を2024年お歳暮ギフトとして限定販売。この商品について話をうかがおうと蔵元を訪ねました。

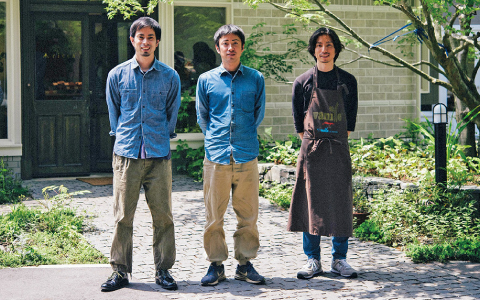

人吉ICから車を走らせること約20分。日本三大急流の一つである球磨川のほど近くに『高田酒造場』はあります。出迎えていただいたのは、常務の高田恭奈(やすな)さん。焼酎蔵の5代目、高田家当主としては13代目にあたります。

もともとこの地域の地主だった高田家では地元農家の手を借りながら稲作を行っていましたが、米俵が蔵に入りきれないほどの収穫量になったことから焼酎造りを始めることに。1902(明治35)年の創業以来、昔ながらのていねいな手作業にこだわり、少量生産による小仕込み(こじこみ)だからこそできる幅広い焼酎造りに挑んできました。

大学時代から酵母や醸造の研究を続け、新商品開発にも力を注ぐ常務の高田恭奈さん

創業から歴史をつなぐ石造りの蔵と麹室

敷地に入ってまず目にとまったのが、石畳の右側に鎮座する石蔵です。人吉球磨地域でもっとも長い歴史を持つそうで、石蔵の中にはコニャック樽やシェリー樽、スコッチ樽などかつて洋酒の貯蔵に使われていた樫樽が。これらの樽の中で『オークロード』をはじめとする米焼酎が時間をかけて熟成されています。

続いて石蔵に隣接する建物へ入ると、ふんわりと漂う甘い香り。案内してもらったのは仕込みと貯蔵のための蔵です。足元には大小さまざまなかめが60基近く地中に埋まり、なかには創業当時から使い続けているものも。この中で製麹(せいきく)された麹と水、酒母(しゅぼ:麹室で培養した米酵母)を混ぜ合わせ、温度管理をしながら麹を発酵させていく一次仕込みを行っています。

麹室(こうじむろ)も石蔵と同じく創業当時から引き継がれてきた石造り。高温多湿の室内で蒸したお米に麹菌をつけて米麹を培養する製麹を手作業で行っているため、秋から初夏にかけて半年がかりで仕込んでも、完成する量は限られます。

一次仕込みでできた「一次もろみ」はホーロー製のタンクへと移され、蒸し米と水を加えてさらに発酵(二次仕込み)。温度管理や櫂入れ(かき回す作業)を行いながら発酵具合を見極め、でき上がった「二次もろみ」を蒸留タンクへと移動。これを蒸気で熱してアルコールを気化させて蒸留し、焼酎を抽出していきます。

その際、最初に出てくる原酒を「はなたれ(初垂れ)」といい、蒸留1回で取れるのは、もろみ650kgに対してわずか4合瓶1本(720ml)ぶん。この希少な「はなたれ」を最長7年間じっくりと熟成させたものを、鶴屋のお歳暮ギフトとして特別にご用意いただきました。

長期熟成で開花した「はなたれ」のポテンシャルとは?

そもそも、きわめて収量の少ない「はなたれ」を熟成させるというのは、あまり聞いたことがありません。「はなたれを採取しないメーカーさんもありますから、ましてや長期で貯蔵している焼酎蔵は珍しいでしょう。父も私も好奇心旺盛なので、これを長期貯蔵してみたらおもしろいんじゃないか?と。そこで球磨焼酎を蒸留するたびに少量だけ残しておいて、はなたれのポテンシャルを探ってみることにしたんです」と恭奈さん。

熟成のあいだ特に気をつけているのが温度管理で、本来「はなたれ」はアルコール度数が77〜80度ほどありますが、酒税法上により45度程度まで加水して保管。そして暑い時期はタンクを涼しい場所へ移動させるなどしてタンクの膨張や揮発を防いでいます。こうして長期熟成によって完成した「はなたれ」とは一体、どんな味なのでしょう? さっそく試飲させてもらいました。

長期熟成によるふくよかな甘み。お勧めの飲み方は冷凍!?

「はなたれ」を注いでもらったショットグラスに鼻を近づけた瞬間、甘い香りが飛び込んできました。そのまま口をつけると、醸造香やお米のふくよかな甘みが口の中へ一気に押し寄せ、これが本当に焼酎なのかと驚くほど。

「長期熟成しているので、口当たりがだいぶ柔らかくなっていると思います。このハナタレをお好きな方はストレートで飲まれることが多くて、常温でもおいしいのですが、一度試していただきたいのは冷凍庫。キンキンに冷やしても度数が高いため完全には凍らず、トロリとした口当たりになるんです。口に含むと香りや甘みが一斉に溶け出して広がり、インパクトある味わいをお楽しみいただけます」とのこと。寒い時期に鍋料理と一緒に凍らせたハナタレをチビチビ……なんて想像するだけで、晩酌のひとときが待ち遠しくなりそうです。もちろん、炭酸割からお湯割までお好みの割り方で幅広くお楽しみいただけます。

世界を見据えた小規模経営でこその挑戦

ちなみに恭奈さんは父親で社長の啓世さんが通った東京農業大学へと進学。同じ先生に師事して醸造や酵母の研究に携わりました。小規模経営ながらも探究熱心な父娘が手掛ける焼酎やスピリッツは数々の受賞歴を重ね、最近ではナデシコの花酵母を使った球磨焼酎「あさぎりの花」がフランスのコンベンション「Kura Master(クラ マスター)」で2024年に優秀賞と審査員賞を受賞。米焼酎における1位を獲得しました。

現在もさまざまな新商品づくりに挑戦している恭奈さん。キズモノとして廃棄されていた地元の農作物を使った熊本初のクラフトジンは「東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2020/2021」で金賞を獲得。さらに今年から取り組み始めたのがラム酒づくりで、耕作放棄地だった球磨郡あさぎり町の畑を借りて原料となるサトウキビの栽培をスタートさせました。こうしたスピリッツの製造は球磨焼酎をつくらない夏期も蒸留機を稼働させることができ、また地域資源を有効活用したサステナブルな取り組みとしても注目されています。今後は世界で親しまれているジンやラム酒を足掛かりにして球磨焼酎を海外にも広めたい。恭奈さんのあくなきチャレンジは百年先を見据えています。

Information

【高田酒造場】高田のはなたれ

球磨焼酎を蒸留する過程で最初に出てくる原酒「はなたれ(初垂れ)」は、もろみ650kgあたり4合瓶(720ml)ぶんしか取れない希少品。これを貯蔵タンクで最長7年間熟成させました。口に含むと甘く華やかな香りが広がり、まろやかな味わいと余韻は長期熟成でこそ。ストレートやロック、炭酸割りにと幅広い飲み方ができ、肉料理や中華料理をはじめとする和洋中のさまざまな料理とご一緒にお楽しみいただけます。

■ 5,500円(税込)※鶴屋限定販売 ■ 本格米焼酎41度/500ml

ご購入はこちらからIndex 記事一覧

Past 過去の取材記事

人とモノのストーリー 2024夏

熊本でがんばる人たちの、ものづくりへの熱い思いと素敵な商品をご紹介します。「熊本のことが、もっと好きなる」。そんな物語がここに集まっています。(2024年夏に取材)

記事を読む

人とモノのストーリー 2023冬

熊本でがんばる人たちの、ものづくりへの熱い思いと素敵な商品をご紹介します。「熊本のことが、もっと好きなる」。そんな物語がここに集まっています。(2023年冬に取材)

記事を読む

人とモノのストーリー 2023夏

熊本でがんばる人たちの、ものづくりへの熱い思いと素敵な商品をご紹介します。「熊本のことが、もっと好きなる」。そんな物語がここに集まっています。(2023年夏に取材)

記事を読む

肥後もっこすのうまかもんグランプリ BEST SELECTION

熊本の隠れた逸品を発掘する「肥後もっこすのうまかもんグランプリ2022」に選定されたベストセレクション商品の中からご紹介!(2023年夏に取材)

記事を読む

人とモノのストーリー 2022冬

くまもとで育まれた素材をもとに、人気の名店が創意工夫した冬の贈りものを、鶴屋限定でご用意しました。(2022年冬に取材)

記事を読む

人とモノのストーリー 2022夏

鶴屋はふるさと熊本に育まれ、親しまれて70年。これからも大切なあの方とのご縁を結びます。(2022年夏に取材)

記事を読む

人とモノのストーリー 2021冬

造り手の思いが詰まった日本酒、焼酎、ワインたち。造り手がおすすめするとっておきの飲み方を、食事とのマッチングとともにご紹介します。(2021年冬に取材)

記事を読む

人とモノのストーリー 2021夏

ふるさと・熊本の気候風土や作り手の想いが詰まった「食」に注目。「くまもとの味、探訪」、5週限定連載でお届けします!(2021年夏に取材)

記事を読む

人とモノのストーリー

熊本でがんばる人たちの、ものづくりへの熱い思いと素敵な商品をご紹介します。「熊本のことが、もっと好きなる」。そんな物語がここに集まっています。(2018年〜2019年に取材)

記事を読む

熊本生産者レポート

熊本地震で被災された生産者の皆さまを取材。そこには「熊本で育まれ、受け継いできた商品を、お客さまの元へ届けたい」という切なる想いがありました。(2016年夏〜秋に取材)

記事を読む