- 鶴屋オンラインストア

- 100%熊本百貨店

- 人とモノのストーリー

- Vol.6 菊池えごま生産研究会

Vol.6

菊池えごま生産研究会

Vol.6

菊池えごま生産研究会

※掲載価格は、旧税率で表示しております。

無農薬栽培の県産えごまを

低温圧搾法で絞った

黄金色の貴重な油です

熊本地震の被害を超え、13人の会員が参加

阿蘇くまもと空港近く。西は熊本市内、東は阿蘇を一望する高台に、〝えごま〟を栽培する畑があります。えごまは、「荏胡麻」と書く、シソ科の一年草。実を搾って出る油は、日本では古くから灯明油として使われてきました。近年になり、体にいい食用油として注目を集めるようになってきました。9月中旬の畑では、まだ強い初秋の日差しを受け、緑色の葉がもりもりと茂っています。

「収穫が始まる11月ごろまでには、1m50cmほどに伸びますよ」と、教えてくださったのは、「菊池えごま生産研究会」の上村幸男会長。4年前に、菊池郡菊陽町の有志3人で、遊休地を利用してえごまの生産を始めた方です。栽培初年、収穫した実を搾った油を調べてもらったところ、酸価値が低く、α-リノレン酸の含有量が多い〝とてもいい油〟との評価を受けたことに後押しされ、周囲の方に声を掛けて生産を勧めてきました。徐々に生産者数、栽培面積が増え、平成28年に「菊池えごま生産研究会」を設立しました。

しかし、本格的にえごまの栽培を広げようとしていた矢先に起こった熊本地震で畑が被害に遭い、生産を諦めざるを得なくなった方もいるそうです。現在、菊陽町、大津町の13人の会員が、計約2.5haの畑でえごまの栽培に取り組んでいます。

身近な人の健康を願って始めたえごまの栽培

「日本人は、寿命は長いのですが病気を抱えている人も多いでしょう。食べ物と健康は繋がっている。命を作る食べ物を大切にしたいと考えてきました。大切なのは、健康寿命ですから」と上村さん。そんな時に、〝えごまはいいよ〟と聞いたそうです。「今、一般に出回っている油の質に疑問を持っていたこともあり、〝それならちょっと、えごまを植えてみようかな〟と思いました」と続けます。

えごまの実は、α-リノレン酸(オメガ3系)を多量に含んでいるのが、一番の特徴です。さらに、ビタミンE、β-カロテン、ポリフェノールなども豊富に含んでいます。熱を加えずに実を搾ることで、これらがしっかり含まれた油になります。α-リノレン酸は、人間の体内では生成することができない必須脂肪酸。野菜に多く含まれており、体内でDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)に変化、老化や血管障害、認知症、生活習慣病の予防に効果が期待できるといわれています。

「今年で4回目の作付けになります。出発点は、私たちが作ったえごま油を使うことで、家族や近所の人たちに健康になってもらいたいという思い」と話す上村さん。そのため、会員全員で農薬を使わないこと、県産の有機肥料を使うこと、皆で作った栽培暦に基づくことなどの栽培基準を共有し、遵守しています。有機肥料は、焼いた骨粉や圧搾したなたねの搾りかす、貝殻石灰などを用いたオリジナルの〝えごまバージョン〟。菊陽町と大津町に点在する畑の土は、火山灰土で水はけが良く、えごまの栽培にも適していることも、生産を後押ししています。

生産者の思いを支える製油所との出会い

えごまは、毎年6月下旬に種を蒔き、7月下旬に育てた苗を畑に定植します。「その後は、(除草以外は)成長するのをただ、眺めるだけ」と上村さんは笑います。栽培時の手間をあまり必要としないことは、年配の生産者にとっては好都合なようです。「リタイアした人たちも皆の役に立ちたいんですよ。それに、60代、70代の人ができる農業を見つけることも大切なことだと思っています」と、元農協の組合長としての視点も。そして、9月下旬になると、白く小さな花をつけます。

大変なのは、開花から1カ月ほど後に始まる収穫作業。何と、収穫適期は2日間ほどに限られているそうです。「鞘の中の実が熟れてくると1つだけはみ出してきます。その時に刈り取らないと、実が落ちてしまうんです。目安は、全体の葉が90%紅葉して落ちた時。時期が少しでも早いと実がまだ柔らかいため皮が剥がれて酸化します。逆に、時期が過ぎると鳥の被害に遭うんですよ」。その際、一部の畑では実に機械の熱が伝わらないよう、手刈りしていると言います。

収穫した実は3日ほど天日干しにし、桶に張った水に入れます。ここで沈んだ実は酸化している印。浮かんできた実のみを集めていきます。小さな小さなえごまの実。一連の作業は根気が必要ですが、良質なえごま油を搾るためには欠かせません。

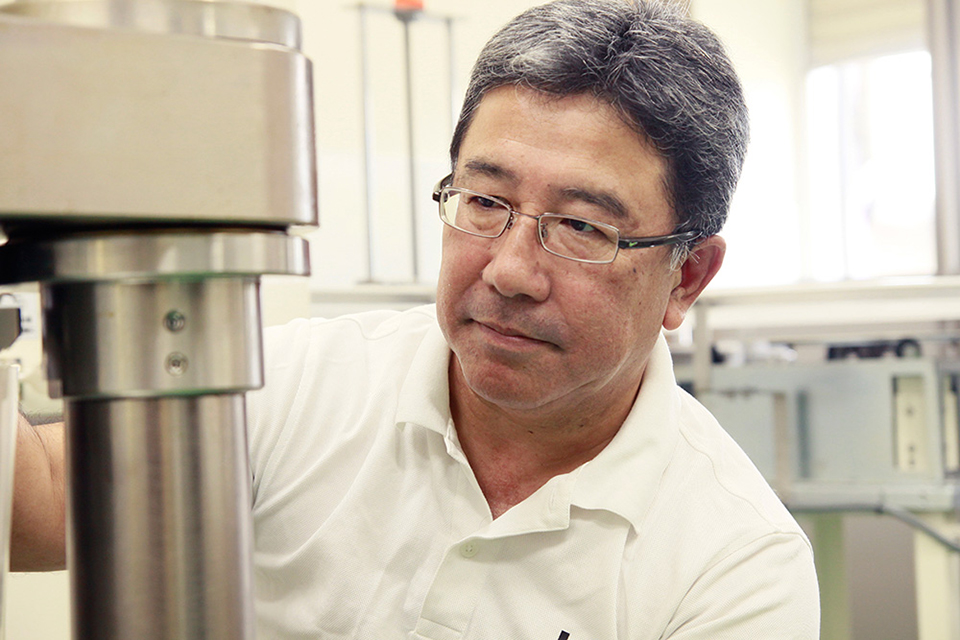

実は、上村さんがえごまの栽培に踏み切った背景には、もう一つの大きな理由がありました。それは、上村さんが希望する圧搾技術を備えた肥後製油が、大津町にあったこと。「無農薬で栽培しても、搾る際に熱が加わると、油は酸化してしまいます。熱を加えずに搾ってくれる所を探したら、なんと、すぐ近くにあったんです(笑)。社長に会って話をすると意気投合!その出会いがなかったら、商品化しようとは考えなかったかもしれません」と教えてくれます。

思いがけない出会いだったのは、肥後製油の髙木浩二社長も同じだったようです。同社は明治42年創業の老舗。地域密着型で、各地域から持ち込まれる菜実やゴマなども搾り、新しい商品の開発にも意欲的。また、髙木さんは、毎日の調理に使う油の正しい知識をもっと多くの人に知ってもらいたいと情報発信し、さらに、熱を加えずに実を搾る〝低温圧搾製法(コールドプレス製法)〟の搾油機を導入していたのです。この製法を用いるからこそ、熱劣化しやすいえごまの品質を最高の状態で提供することが可能になります。

科学的なバックアップで品質が向上

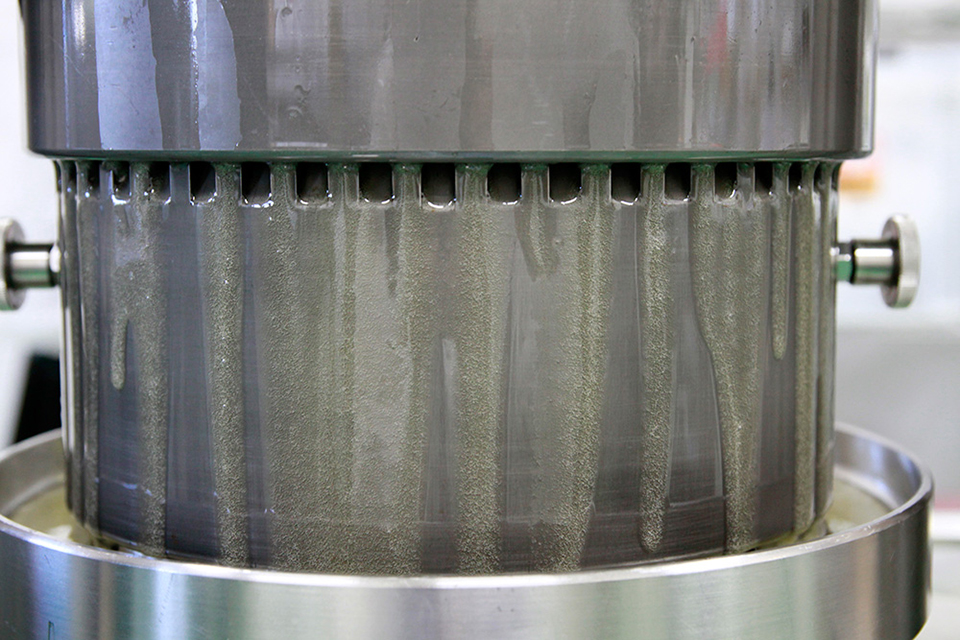

収穫後、選別されたえごまの実は、翌年1月に搾られます。髙木さんは、生産者の畑ごとに分けられてある実を1回につき3kgずつ搾っていきます。低温圧搾製法の専用機械で実に100tの圧をかけると、2分もたたないうちに、すーっと淡い黄色の油が流れ出てきます。途端に、周囲にえごまの香りが漂ってきます。3kgの実からできる油は約930ml。1日に搾れる実は30kgくらいなのだそうです。

同社では、搾った油の酸価値を測定し、品質管理を徹底しています。生産者には、畑の肥料として使ってもらうため搾りかすを返し、また、翌年の栽培時に役立ててもらうため、測定したデータを伝えています。髙木さんは、種蒔きにも参加し、月1回の生産者の集まりにも同席、品質向上のためのアドバイスを続けています。同社は、良質なえごまの実を栽培し、安心して使ってもらえる油を作りたいという生産者の思いに応え、さらなる品質向上に向けて一役かっている頼もしい存在となっているようです。

髙木さんの熱意は、科学的なデータに基づいた〝おいしさ〟の追求にも向いました。「生産者が増えた2年目に持ち込まれた実を搾った油は、出来にバラつきがありました。そこで油を測定したところ、酸価値の高いものが含まれていたんです。じゃあ、なぜ酸価値が高くなるのかと調べたら、収穫の際の実の刈り方にあると分かりました。機械で実を刈ると、機械の熱が実に伝わって酸化してしまうんですよ。手刈りしたものは酸化しにくいのですが、一方では、収穫適期は限られています。そこで、異なるメーカーの機械で実験して、機械で刈るならこの方法にしようということを提案しました」。

流れ出てきた油から、不純物を取り除いただけのえごま油は、輝くような黄金色をしています。「有色の油は、体内に入っても酸化しにくいのでおすすめですよ」と髙木さん。

1日2gを、おいしく摂取してほしい

上村さんは、「私たちは、毎朝小さじ1杯をそのまま摂取しています。野菜にかけたり、納豆に混ぜたり…。ヨーグルトに混ぜるのもおすすめです」と教えてくれます。加熱すると酸化してしまうので、炒めたり、揚げたりするのに使うのではなく、そのまま加熱せずに摂るのがポイントです。

2gほどを口に含むと、サラリとしていて、まろやかな口当たり。「私たちが栽培した実から搾る油は、えごま特有の青臭さや苦味が出ないんです。これは、油が酸化しておらず、α-リノレン酸を豊富に含んでいるということなんです」と上村さんは胸を張ります。

続けて、「ひと瓶で20日分くらい。1~2日飲み忘れることもあるけん、ちょうど1カ月分くらいかな(笑)。私たちの仲間うちでも、3カ月ほど飲み続けると血圧が下がったり、体重が減ったりなどの変化が出てくる人が多いようです。ぜひ、試してみてください」と、茶目っ気のある笑顔です。

Information

菊池えごま生産研究会

平成28年、菊池郡菊陽町と大津町のえごま生産者が集まって設立。現在、13名の生産者が約2.5haの畑で、無農薬での栽培に取り組んでいます。大津町の「肥後製油株式会社」の低温圧搾製法で良質なえごま油を商品化しました。

きくちのえごま油

熊本県菊池郡で無農薬栽培されたえごまの実を低温圧搾製法で搾る、酸価値が低く、α-リノレン酸を多く含んだ希少なえごま油です。

■1,728円(税込)

・45g

今シーズンの承りは終了いたしました